Diese Serie handelt von Interaktivität im digitalen Bereich. Es geht darum, dass darunter viel verstanden werden kann und es unterschiedliche Varianten gibt. Wo und wie wird das Prinzip eingesetzt, was und wann kann es etwas bringen? Letztlich geht es um die Frage, wohin die Reise in Sachen Interaktivität führen könnte.

Der Begriff Mulitmedia sollte aus dem Wortschatz getilgt werden. Er ist angesichts von Browsern, in denen selbstverständlich Texte, Bilder, Videos und Audio neben- und miteinanderlaufen trivial oder besser noch: überflüssig (so nichts sagend, wie von „neuen Medien“ zu reden, wenn man etwa über Video spricht). Doch der Begriff hat weiterhin Konjunktur; nicht zuletzt durch den Erfolg von „Snowfall“. Dieses Stück der NYT aus dem vergangenen Jahr wurde alsbald als Referenz gehandelt. Der vor Kurzem neu angetretene Chefredakteur von Zeit Online, Jochen Wegner, fasste es so:

„Auch wir sind inspiriert vom mittlerweile sehr bekannten Feature ‚Snowfall‘ der New York Times. Diese Geschichte hat eine ganze Branche wachgerüttelt – eben weil sie eigentlich gebräuchliche digitale Versatzstücke neu kombiniert, um auf packende Weise eine lange, facettenreiche Geschichte zu erzählen.“

Neben Zeit Online, die ein Stück zu Tour de France machten, versuchten sich auch andere an dem Format. Die Ergebnisse sind Nachfahren der interaktiven CD-ROMs. Ein digitales Format, das in den 90er-Jahren Konjunktur hatte, als Browser noch unbekannt oder karg und Internetverbindungen meist langsam waren: Texte, Bilder, Audio und Videos wurden über eine Menüstruktur zugänglich gemacht, die in etwa heutigen komplexeren DVD-Menüs gleichkam; das Erlebnis, die „User Experience“ (UX) war für den Betrachter meist bescheiden. Das hatte nicht zuletzt technische Gründe: Die Lese- und damit Datenübertragungsrate der CD-Laufwerke war noch nicht hoch sowie Prozessorleistung und Größe des Arbeitsspeichers niedrig, die Röhrenmonitor hatten eine geringe Auflösung. Jedes neuere Smartphone bietet heutzutage ein Vielfaches an Leistung der Rechner, die Mitte der 90er in den Haushalten und Büros üblich waren.

Die Hoffnung war damals wie heute, dass aus der Kombination von Präsentation und Interaktivität etwas entsteht, mit dem sich Themen besser berichten und prägnanter erzählen lassen; neue Zugänge und Perspektiven eröffnet werden. Dadurch soll der Konsument einen Mehrwert erfahren, weil er sich Inhalte anders erschließen und sich so besser informieren kann. Anders und besser, weil er selber zumindest die Darreichungsform und Reihenfolge der Wiedergabe der Inhalte beeinflussen kann – es eben eine individuelle Wechselbeziehung (Interaktion) gibt.

Entscheidend dürfte dabei sein, ob die Balance zwischen Oberfläche und Inhalt gelingt. Es gibt Stimmen, die die Begeisterung über Snowfall und Co. nicht teilen; die die Vermengung verschiedener Medienformate eher ablenkend als nutzbringend empfinden. Dennoch kann man wohl kaum in Frage stellen, dass Snowfall ein Erfolg war. Ein entscheidender Grund: An dem aufwendig produzierten Werk waren mehr als ein Dutzend Personen beteiligt. Der hohe Produktionsgrad, der ein reibungsloses Zusammenspiel von Text, Bildern, animierten Grafiken, Videos und Audio realisierte, hatte keine Zeitung im Netz zuvor so geliefert.

Bemerkenswert war dabei, dass dies nur außerhalb des Korsetts des Redaktionssystems (CMS) funktionierte: Keine Spaltenvorgabe, keine Werbung stand der Geschichte im Weg. Insofern ist Snowfall auch ein Blick hinter die Paywall der Zukunft: Wenn „Paid Content“ regelmäßig umfangreiche Features (longreads) bietet, werden mehr Leute bereit sein, dafür zu zahlen. Andererseits dürfte der Erfolg von Snowfall auch mit viralen Effekten zu tun haben, die durch Twitter und Facebook möglich werden. Inhalte hinter einer Paywall können auf eben diesen viralen Effekt nicht setzen.

Auf Tablets lassen sich „snowfalleske“ Produktionen gut konsumieren. Es schwingt etwas von „Coffee Table Books“ mit: Großformatige reich bebilderte Schwarten, in denen zur Zerstreuung geblättert wird. Der bereits oben zitierte Wegner spricht von „Feiertagslayout“. Snowfall und Co. machen es einem einfach, durch sie hindurchzugleiten – das meiste passiert von alleine. Vielleicht ist es symptomatisch, dass selbst die neue Website der Bundeskanzlerin auf das stilbildene Prinzip des „Parallax Scrolling“ setzt.

Fragt sich nun, inwieweit das Format weiterzuentwickeln ist. Die NYT brachte unlängst ein beindruckendes Stück über die Stadtentwicklung von New York in der Ära des scheidenden Bürgermeisters Bloomberg. Hier sind Kamerafahrten über ein 3D-Modell der Stadt und großformatige Bilder dominant; es gibt nur kurze Texte. Die Washington Post dagegen setzte gerade im kleineren Rahmen auf eine Snowfall-Ästhetik, um die Gefahren von Untiefen und Stromschnellen eines Flusses zu erläutern. Dabei überzeugt vor allem die unaufdringlich organische Integration von Klickpunkten in den Loops der Wasserfilmchen.

Fairerweise muss man sagen, dass schon vor der NYT snowfalleske Formate gemacht wurden. Sie fanden nur nicht in dem Teil der digitalen Welt statt, der seine Wurzeln im Print hat. Im Bereich von Film und TV macht schon länger das Wort „Webdoku“ (web documentary) die Runde. Diese möchte „non-linear“ längere Geschichten im Netz erzählen. Das kann aus miteinander verwobenen Filmen, Comics, Grafiken, Fotos und Audio sowie Sounds bestehen. Oder die eher einfachere Form von Audioslideshows annehmen.

Im deutschsprachigen Raum ist es vor allem der öffentlich-rechtliche Sender Arte, der bereits eine Reihe von Webdokumentationen vorlegte. Was nicht zuletzt daran liegen dürfte, dass das Format in französischsprachigem Raum populärer ist als hierzulande. Und die Produktion solcher Geschichten – vor allem wegen Dreharbeiten und Programmierleistungen – hohe Budgets verlangen. Siehe dazu auch den Bericht über das „Making-of“ einer unlängst erschienen „Multimedia Reportage“ des Journalistenschülerprojekts wahllos.de.

Der Anspruch der „Non-Linearität“ ist so eine Sache: Es ist ein großes Wort für Produkte, die letztlich das bieten, was die bereits erwähnten interaktiven CD-Roms oder DVD-Menüs leisten. Jede bessere Zeitung- und Magazin-App auf einem Tablet bietet den gleichen Grad an Interaktion. Aber auch erste Nachrichten-Websites bedienen sich Versatzstücken davon, etwa Quartz.

Man könnte bei vielen neueren „interaktiven“ Formaten schlicht von Slideshow 2.0 sprechen: Letztlich besteht die Interaktionen mit ihnen daraus, Abzweigungen zu nehmen, um die Erzählrichtung zu ändern oder in ein Thema tiefer einzusteigen. Siehe z.B. diese Dokumentation über Löwen bei National Geographics. Das US-Magazin setzt schon seit Längerem auf das Webdoku-Format.

Interaktivität bezieht sich sowohl bei Snowfall-ähnlichen Produktionen wie auch bei Webdokus fast immer auf Zugang oder Auslösen von Inhalten oder den Eingriff in die Reihenfolge ihrer Darbietung. Mit den Inhalten selbst wird nicht interagiert, sie können nicht manipuliert werden. Die lineare Erzählrichtung von Text, Hör- oder Filmstücken (die gesprochenes Wort oder Musik enthalten), ist kaum sinnvoll zu durchbrechen: Die einzelnen Teile haben einen Anfang und können nur in eine Richtung gelesen, gehört oder betrachtet werden.

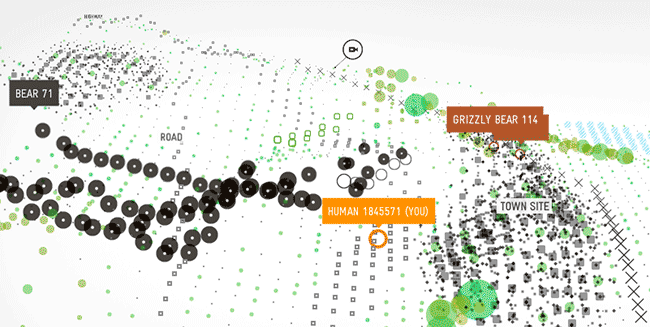

Es gibt selbstredend Ausnahmen, bei denen sich Webdokus Elementen von Computerspielen (Teil 2 dieser Serie) und interaktiven Karten (Teil 3) bedienen. Das gilt beispielsweise für Bear 71 aus dem Jahre 2012, in dem sich der Betrachter durch ein stilisiertes Bärenreservat bewegen kann (Screenshot oben).

Bleibt als erstes Fazit: Snowfalleske Stücke und Webdokus sind in der Regel als pseudo-interaktiv zu bezeichnen, weil nicht direkt mit den Inhalten interagiert, sondern nur Einfluss auf ihre Präsentation genommen werden kann. Das bedeutet nicht, dass solche Formate per se schlecht oder gut sind. Der Begriff „Pseudo-Interaktivität“ dient der Klassifizierung.

Im nächsten Teil geht es um „Newsgames“ und es dürfte deutlich werden, warum es alles andere als einfach ist, „echte“ Interaktivität herzustellen.

He Lorenz, schöne Idee das Thema noch mal grundsätzlich anzugehen! Bin natürlich sehr gespannt auf den Newsgame-Teil. Sehr lesenswert weil sehr grundsätzlich zum Thema Interaktivität, finde ich dazu (immer noch) Chris Crawford. Bedauerlicherweise ist sein Webinar zum Thema nicht mehr im Netz (http://bit.ly/1f8RjrS). Ein bisschen was findet sich aber in seinem Standardwerk „The Art of Interactive Design“ (http://bit.ly/1dBUCtA).

Und wenn dann im Kontext journalistische Experimente bald Ian Bogost und das Konzept der prozeduralen Rethorik (http://www.bogost.com/books/persuasive_games.shtml) flächendeckend debattiert würden, wie gut.

Danke! Kennste ja: Schreiben ist Nachdenken. Chris Crawford schaue ich mir an.

„Bemerkenswert war dabei, dass dies nur außerhalb des Korsetts des Redaktionssystems (CMS) funktionierte“.

Ich glaube, die Herausforderung der Zukunft wird sein, dass auch aufwändigere Stücke innerhalb eines CMS zu bewerkstelligen sind – schon allein, um eine vollständige Auflistung der Inhalte im Backend zur Verfügung zu haben etc.

Dafür wird es aber notwendig sein, dass Redakteure Grundkenntnisse in HTML oder CSS haben. Denn Individualisierung – und wenn nur die Hintergrundfarbe geändert wird – kommt nicht ohne ein paar {} aus.

Dass andere CMS nötig, zeigt ja schon, dass es neue CMS gibt, die in Redaktionen entwickelt wurden, wie zum Beispiel Tarbell. Der Nachteil: Tarbell baut auf Google-Spreadsheets auf.

Danke für den Kommentar. Denke auch, dass neue Generationen von CMS kommen. Auch auf Seiten des Backends gibt es da noch einiges zu tun; Usability ist oft grausam – dabei müssen damit Leute jeden Tag arbeiten. Beim Frontend ist das größte Hindernis der Platz, der oft noch Werbung eingeräumt werden muss.